稽留流産の手術後、半年以上経っても妊娠しないので、病院で検査してもらうことにしました。

その時に不妊に関するパンフレットを3冊いただきました。

- 赤ちゃんがほしいあなたへ 知っておきたい、不妊の基礎知識

- 不妊症の検査を受けられる方へ Infertility & Checkup

- 「赤ちゃんを欲しい」とお望みの方へ ~検査・治療などのご紹介~

自分の知識を深めるためにも、その3冊の内容をまとめておこうと思います。

これまでに妊娠のこと、不妊症のこと、不妊検査のことについてまとめています。

今回は不妊治療についてまとめます。

不妊治療について

不妊治療は「赤ちゃんを授かる」ことが目標です。

最近はさまざまな選択肢とステップがあるため、たとえひとつの方法で妊娠にいたらなくても別の方法を試すことができるのです。

不妊は治療しないからといって生命の危険があるわけではなく、逆に健康を損なう危険性や時間的な拘束、経済的な負担があり、一方で必ず妊娠するとは限りません。

また、本人の事情に応じて、妊娠の可能性が低いと思われる方法であっても、より苦痛の小さい検査や治療を選ぶこともできますし、時期を選ぶこともできます。

このように不妊治療は、本人が治療の内容や必要性を十分納得した上で実施する必要があり、インフォームドコンセントが特に重要です。

また、夫婦の協力が物理的にも精神的にも必要であり、パートナーの方とよく相談して、主治医に伝えることが大切です。

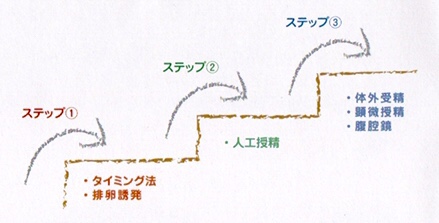

不妊治療のステップアップ

- タイミング療法

タイミング療法は不妊治療の基本です。

排卵誘発剤を使用することがあります。 - 人工授精

精子の数が少ない場合、精子の動きがよくない場合、勃起不全(ED)などの場合に行います。

頸管粘液不全などの場合に行います。

排卵誘発剤を使用することがあります。 - 生殖補助医療

<体外受精・肺移植>

女性の年齢が高く治療を急いでいる時や、卵管や子宮内膜にトラブルがある時に行います。

抗精子抗体が陽性の場合にも行います。

<顕微授精・胚移植>

精子の数が極端に少ない場合、精子の動きが良くない場合、精子の輸送が極端に悪い場合に行います。

体外受精・胚移植で妊娠しない場合に行います。

タイミング療法

排卵日を予測して性交渉を行う時期を指導するタイミング療法は、不妊治療の基本です。

排卵誘発剤で排卵を起こすときにも、タイミング療法を行います。

排卵日を予測する方法

- 基礎体温表をつける

3ヶ月ほど基礎体温を記録して、おおよその排卵日を予測します。

低温から高温への移行期頃が排卵日です。 - 子宮頸管粘液(おりもの)から判断する

頸管粘液(おりもの)は精子が膣に進入するのを助ける働きがあり、排卵が近くなるとおりものが増えます。 - 超音波検査で卵胞を確認する

卵胞の大きさが20mm以上になると排卵が近いといわれています。 - 尿中LH確認

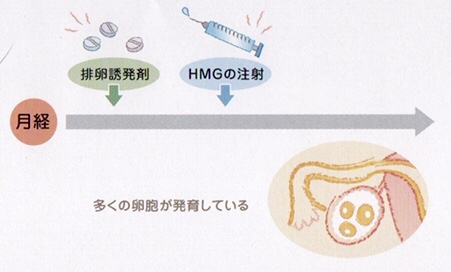

排卵誘発法

排卵障害がある場合に排卵誘発がなされます。

排卵誘発法には排卵誘発剤の内服と注射の2通りの方法があります。

飲み薬による卵巣刺激は比較的緩やかなほうほうで、あまり副作用などはありません。

具体的にはクロミフェンやシクロフェニルなどの内服薬を月経5日目から5日間内服しその後超音波などで卵胞の発育を観察します。

この方法で排卵が起こらない場合はHMG療法に切り替えます。

注射による排卵誘発は効果も大きいですが副作用が伴いますので慎重に使用します。

排卵誘発剤ってどんな薬なの?

排卵誘発剤は不妊治療にはよく使われる薬です。

排卵を引き起こすだけでなく、卵巣機能も高めるため、体外受精を行う時にも用います。

内服薬と注射薬がありますが、排卵障害などの治療ではまず内服薬を使い、効果がなければ注射薬を併用していく流れが一般的です。

注射薬は効果が高いのですが副作用の心配があります。

内服薬:いわゆる効き目の穏やかな飲み薬です。

注射薬:内服薬で効果が見られない場合は、注射薬を併用します。

排卵誘発剤には、副作用があります。

- 多胎妊娠

複数個の卵胞が発育して排卵される場合(主にふたごの妊娠)があります。 - 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

排卵した後に卵巣が腫れたり、腹水や胸水がたまったり、呼吸が困難になったりなどの症状が出ます。

重症化する場合もありますので、使用する際には、医師とよく相談することが必要です。

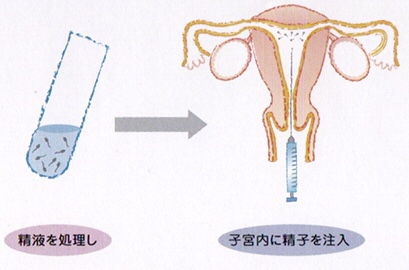

人工授精

人工授精は原因不明の不妊、性交後試験が悪い場合や男性因子(精液所見が悪い場合、性行為が上手くできず射精障害がある場合)に実施されます。

採取した精液を人工的に子宮の奥に入れます。

”人工”といっても、妊娠のプロセスは自然妊娠とほとんど同じです。

多くの精子を子宮から卵管に送り込むことによって妊娠が得られます。

しかし、実際の妊娠率は10~20%といわれており、あまり成績の良いものではありません。

通常5~6回人工授精を行っても妊娠に至らない場合は、それ以上続けても妊娠の可能性は少なく、次のステップとして体外受精が勧められるようになります。

人工授精は医療保険が効きませんが、費用は5千円から1万5千円の間です。

人工授精の方法

- 排卵日の予測

- 精液の採取

排卵日に合わせて、精液を採取します。 - 精子の選択

精液を洗浄・濃縮(0.5ml)し、元気な精子を選びます。 - 子宮内に精子を注入

注射器に精液注入用の細いチューブを付け、濃縮精子を子宮頸管から子宮内にそっと注入し終了します。

原因不明の不妊に対する治療

簡単な不妊検査では異常が見つからず、タイミング・排卵誘発・人工授精をしても妊娠しない場合は、不妊検査・治療をもう一段ステップアップします。

次の段階の不妊検査・治療としては腹腔鏡検査・手術か体外受精です。

- 自然妊娠をお望みの場合

腹腔鏡検査・手術を選択します。

腹腔鏡で腹腔内を観察し、異常があればそこで簡単な手術で卵管周囲癒着や子宮内膜症の治療をして妊娠しやすい環境を整えます。 - なるべく早い妊娠を希望される場合

体外受精へと治療をステップアップします。

この治療をすることにより受精が起こるか否かがわかり、受精卵から良く発育した胚ができるとそれを子宮内に移植します。

受精が起こらなければ、次は顕微授精へと進みます。

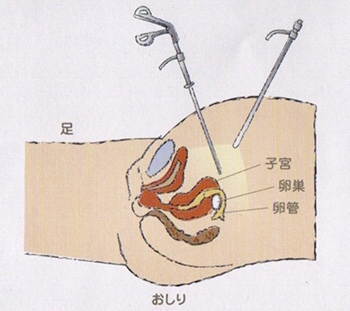

腹腔鏡検査・手術

女性の内性器は腹腔内にあり、外からは窺い知れません。

子宮卵管造影検査で卵管に異常があると推察された場合、超音波で子宮内膜症性卵巣嚢腫や、子宮筋腫が見られる場合などに腹腔鏡でお腹の中を実際に観察し、病変部を取り除き、妊娠しやすいようにします。

腹腔鏡検査をするとその後6ヶ月から1年は妊娠する確率が増加します。

妊娠が成立しなければ、体外受精へと治療をステップアップします。

腹腔鏡検査・手術の方法

腹腔鏡は入院が必要です。

全身麻酔で臍部に2cmの切開を入れ、そこから内視鏡を腹腔内に挿入します。

病変部による処置は以下のようになります。

- 卵管に癒着あり:それを鉗子で剥離

- 子宮内膜症あり:電気メスで焼く

- 卵巣嚢腫や子宮筋腫あり:核出術

これらの処置をして、正常な子宮、卵巣、卵管にします。

体外受精・胚移植

体外受精が行われるのは以下の場合です。

- 女性の年齢が高く治療を急いでいる

- 卵管に障害がある

- 精液検査に異常がある

- 子宮内膜症で腹腔鏡手術後1年以上たっても妊娠が成立しない

- 原因不明の不妊

妊娠率は平均3割程度ですが、年を重ねるにつれて成績は減少していきます。

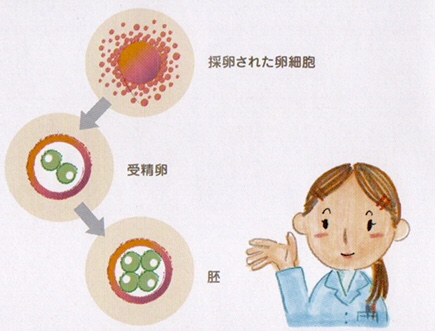

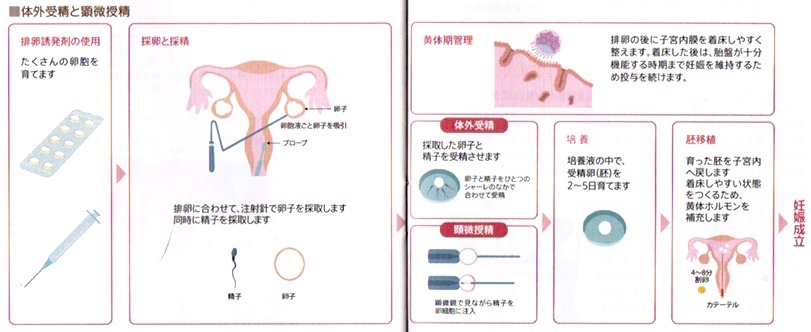

体外受精・胚移植の方法

- 卵胞を発育させる

体外受精の卵胞発育には以下の2つの方法があります。

・点鼻薬で排卵を抑制しておいて、HMGの注射で卵胞を多く発育させる

・自然または軽い排卵誘発法で卵胞を少数発育させる - 採卵し卵を培養する

卵胞が十分発育したところで、経膣超音波を用いて採卵し、体外で卵を培養します。 - 活発な精子を選び卵と培養

ここで受精が成立し、数日後には胚となります。 - 胚を子宮に移植する

良好な胚を選び、細いチューブで子宮内に慎重に移植します。 - 黄体ホルモンを補充する

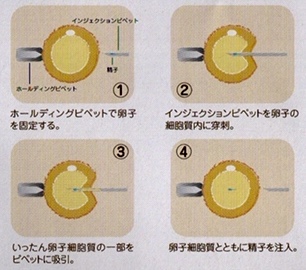

顕微授精・胚移植

一見正常に見える精子や卵子でも、受精能が弱かったり、透明帯という卵子の殻が硬いと通常の体外受精では、受精が成立しません。

また、体外受精に必要な精子を集めることができないような重症の男性不妊の場合に顕微授精へと進みます。

この方法で今まで体外受精で妊娠が成立しなかった原因不明の不妊の方や、精巣に障害があり精子が極端に少ない方などに妊娠が望めるようになりました。

顕微授精・胚移植の方法

採卵までは体外受精と同様の過程を踏みます。

- 卵胞を発育させる

体外受精の卵胞発育には以下の2つの方法があります。

・点鼻薬で排卵を抑制しておいて、HMGの注射で卵胞を多く発育させる

・自然または軽い排卵誘発法で卵胞を少数発育させる - 採卵し卵を培養する

卵胞が十分発育したところで、経膣超音波を用いて採卵し、体外で卵を培養します。 - 顕微鏡を見ながら、固定された卵子に精子を注入する

顕微鏡を見ながら非常に細いピペットで精子を1匹吸引し、固定された卵子の細胞質中に注入します。

ここで受精が成立し、細胞分裂して胚となります。 - 胚を子宮に移植する

良好な胚を選び、細いチューブで子宮内に慎重に移植します。 - 黄体ホルモンを補充する

受精卵(胚)の凍結保存

体外受精に際しては、多い時には1回で10個以上の卵が採取され、受精することがあります。

これらの胚を子宮内に移植するわけですが、移植する胚の個数が多くなると妊娠率が向上するものの、3個以上移植した場合は、ほとんど妊娠率が変わらず、逆に多胎妊娠が生じたり、卵巣過剰刺激症候群が発生するという新たな問題が生じてきます。

そこで1回の移植で子宮に戻す胚を原則1個とし、残る胚は凍結保存して、妊娠が成立しなかった場合、次の月経周期以降に移植して妊娠率を向上させようというのが本法の目的です。

最近では凍結融解胚移植の妊娠率が向上していることから、ホルモン環境が新鮮胚移植に適さないと判断された場合に胚を凍結保存し、環境を整えてから別の月経周期に移植をしたり、あるいは全例凍結融解胚移植をしている施設もあります。

がん患者の卵子凍結

がんは日本人の死因第一位ですが、近年の治療技術の進歩により、その治療は生存目的から治療後の妊娠・出産も目的とするようになっています。

化学療法や放射線治療により卵巣機能が低下し不妊となるおそれがある場合に、治療前に卵子を体外に取り出し凍結保存しておき、健康を取り戻した後の妊娠に備えることが試みられています。

不妊治療費用の公的助成

体外受精や顕微授精は健康保険のきかない自費診療となり、それまでの治療に比べて費用の負担も大きくなります。

国が治療費の一部を助成する制度があるので、条件を満たせば利用することが可能です。

それとは別に独自の助成制度を設けている自治体もありますので、居住地の制度について調べてみることをお勧めします。

養子縁組制度や里親制度

不妊治療はうまくいかなかったが、子どもを育てたいと希望される方には、養子縁組制度や里親制度があります。

里親制度とは

家庭のさまざまな事情により、家族のもとで暮らすことができない子どもを、家族の一員として温かい愛情で健やかに育てる、児童福祉法による子どものための制度です。

まとめ

不妊の原因は人にって違いますが、それに応じて治療法があります。

不妊治療によって必ず妊娠できるわけではありませんので、不妊治療が長く続く場合は、まだ続けるのか、それとももうやめるのか、迷う場面が多くあります。

夫婦でのコミュニケーションが大切で、お互いが理解して納得できる治療法を相談し、主治医にもしっかり伝えましょう。

[contact-form-7 id=”391″ title=”無題”]